编辑推荐

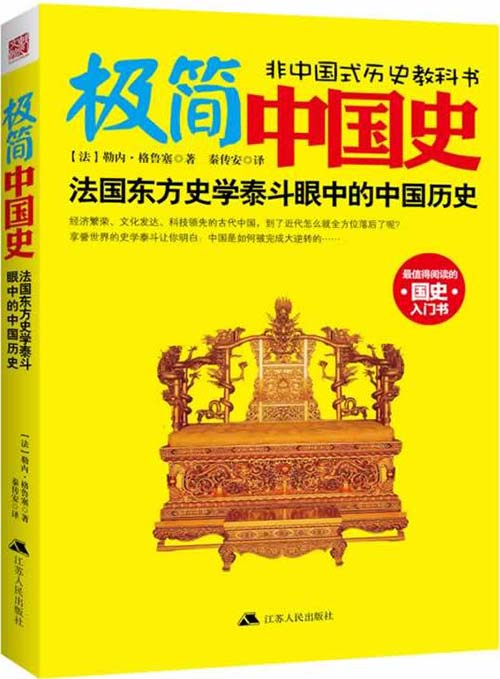

《极简中国史》是法国著名历史学家勒内格鲁塞写的关于中国的一部精彩通史。作者以重大历史事件和历史人物为点,将中国历史上下几千年串连起来呈现在我们眼前。以这些点展开画面,每一个截取面都有独特的角度,从华夏的起源一直写到清王朝的倒台。他把中国放在整个世界历史环境当中来写,进行了横向比较,用另外一个角度很客观地去看中国历史,告诉我们一个外国人眼中不同的中国。

内容简介

本书以中华文明的历史发展时间为线索,以生动客观的语言为载体,收录了从三皇五帝起,历代王朝的重大历史事件及优秀人物的事迹,全方位介绍了历朝历代的重大事件、重要人物、科技文化的突出成就,内容涵盖政治、经济、军事、文化、外交、科技等各个领域。本书以浅显易懂的文字,让读者对中华民族的发展有真切而直观的感受,非常适合青少年阅读和学习。此外,本书严格尊重史实,公正评述历史人物与事件,注重故事的文学性、趣味性,使历史人物栩栩如生,读者阅读历史事件时如亲临其境,感同身受,既能从中学到历史知识受到教育,又能得到文学陶冶。

作者简介

【法】勒内·格鲁塞

法国著名历史学家,一生潜心研究东方历史与文化,是法国东方史学的泰斗。第一次世界大战时曾在法国军队服役。1925年,被任命为巴黎吉美博物馆的助理管理员。1933年,成为塞努奇博物馆的馆藏指导及亚洲艺术藏品的负责人。第二次世界大战前,格鲁塞发表了他的两部重要著作:《草原帝国》(1939)和《十字军史》(1934-1936)。第二次世界大战中,维希政府解除了他在博物馆的职务,但他仍秘密坚持研究工作。

法国光复后,他先后成为塞努奇博物馆和吉美博物馆的馆长。1946年,成为法兰西学院院士。1946年至1949年间,他出版了最后的四部作品,主要围绕着小亚细亚和近东进行撰述。

格鲁塞一生著述颇丰,主要有《亚洲史》《亚洲的觉醒》《中国大历史》《中国和她的艺术》《蒙古帝国》《佛陀的足迹》《成吉思汗》和四卷本的《东方文明史》等十几部著作。其中多数都成为世界历史名著。

目录

第 1 章 中土

第 2 章 先民的扩张

第 3 章 封建制度与侠士精神

第 4 章 先圣前贤

第 5 章 火与剑

第 6 章 中国的恺撒

第 7 章 过渡时期

第 8 章 华夏盛世

第 9 章 文人的胜利

第10章 丝绸之路

第11章 佛教的启示

第12章 汉代的盛衰

第13章 三国鼎立

第14章 大入侵

第15章 北魏的艺术

第16章 天子隋炀帝

第17章 太宗李世民

第18章 宫廷大戏

第19章 大时代

第20章 社会危机

第21章 宋代与改革的难题

第22章 皇座上的梦想家:徽宗皇帝

第23章 生活的优雅

第24章 中国思想的结晶

第25章 征服者

第26章 大汗忽必烈

第27章 马可波罗

第28章 一次民族复辟:明代

第29章 1644年的大戏

第30章 大清皇帝

译后记

在线试读

第1章 中土

亚洲文明是众多美索不达米亚之类的大冲积平原的产物,这些地方,土壤的天然肥沃激发了人的农业才能。这就是巴比伦在西亚的情形,也是中国的“中原”在东亚的情形。

这片大平原,从北方的北京到南方的淮河,从西部洛阳的通衢大道到东部山东的崇山峻岭,覆盖范围超过12万5千平方英里,面积比英格兰和爱尔兰还要大。按照希罗多德的说法,埃及是“尼罗河的馈赠”,同样,中原也是黄河及其支流的馈赠。“在相对晚近的时期里——我们是在地质学家所赋予的意义上来使用这个说法——这块平原是一片海湾,大海的波涛冲刷着山西的绝壁悬崖,而今天的山东半岛,当时还是一座岛屿。”从远古时期起,黄河就从更远的西部黄土高原携带着巨大的泥土冲积层滚滚而下,把它们堆积到这一区域,因此创造了一片非常肥沃的冲积土。作为这一泥土沉积物不断积累的结果,大海被阻挡住了,海岸线不断向东延伸;这个过程今天依然在继续。就这样,年复一年,泥浆抬升了黄河的河床,两岸的居民不得不相应地筑高他们的堤坝,结果,这条大河流到下游的时候已经远远高出于平原之上;这是一种荒谬的情境,充满了极度的危险。

再向西,在中原的那边,绵延着层层叠叠的黄土梯田,覆盖面积超过26万平方公里,那条营养丰富的大河就是从这里发源。这一丘陵起伏的地区,整个都被浩瀚无垠的黄土层所覆盖,它类似于阿尔萨斯黄土,是在过去数千年里被大风所堆积起来的细腻的黏土、沙粒和石灰岩的尘粉,形成了大块的整体,岁月的侵蚀把它们切割成层层梯田。总的来看,这是一块像中原一样肥沃的土地(那时候这里并不缺雨)。这里是黍稷和小麦的王国[1]。最后,还有一些广袤的区域,从北京到开封,再从开封到南京的门户,西北梯田的黄土与中原的冲积泥层在这里悄无声息地融合,组成了整个地区最肥沃的部分。在这一区域,黍稷耕作与水稻耕作[2]结合了起来,前者适合于黄土梯田,后者则更适合于淮河流域和长江[3]流域。

中华文明就是从这一地区兴起,与农业的发展携手并进,或者毋宁说,是与黍稷耕作以及后来的水稻耕作携手并进。史前时期不为人知的那几百年时间,被用来焚烧并清理覆盖着西北黄土高原的灌木丛林,被用来排干浸润着东北中央平原的沼泽湿地。《诗经》中的远古歌谣颂扬了这项劳作:“载芟载柞,其耕泽泽。千耦其耘,徂隰徂畛。”还有:“楚楚者茨,言抽其棘,自昔何为?我艺黍稷。”[4]在那些因为指导这种集体劳动而受到颂扬的神性英雄中,有一位是神农,他教会人们刀耕火种、使用锄头;另一位是后稷——“黍稷之王”。还有一项同样重要的劳动,要归功于传说中夏朝的创立者大禹。他通过挖沟排水的工作,从水中开拓土地,“让江河退回大海”,并增加了沟渠与河道的数量。

正是汉人的祖先们所过的这种农业和定居的生活,把他们与那些一直过着游牧打猎生活的部落区别开来,这些游牧部落,要么生活在陕西和山西北部的大草原上,要么生活在淮河与长江流域的沼泽森林里——他们大概属于同一种族血统。没有理由认为存在种族的差异,更无法想象他们是原始中国人种的移民——有人说他们来自中亚。而且,这些“野蛮”部落,环绕着远古中原的狭小领地,他们注定终有一天也要采用汉人的生活方式和思维方式。从古风时期[5]的末叶开始,他们逐渐放弃了自己的游牧生活,开始从事农业(在长江下游的游牧部落中,这个过程是自然而然的)。在北部湾也是一样,如果说安南人与他们的芒族同胞有什么不同的话,那是因为他们成了海滨地区稻田的耕种者,而生活在内陆森林中的芒族人却没有尝试去学习关于农业的任何东西。

就同样的地区而言,古代中国农民的社会生活,跟今日的乡村生活并无大的不同。在大平原上,他们住在泥屋里(砖要到后来才得以使用),这些泥屋抵抗不了季风雨和侵蚀所造成的毁坏;而在黄土高原上,他们则居住在从峭壁上挖出的窑洞里,田地悬于农舍之上,窑洞的通风口有时候古怪地通到耕地的中间。蚕的饲养看来也有着非常古老的起源。如果我们可以相信《禹贡》(约公元前5世纪)中提到的经济地图的话,山东及毗邻地区就很可能一直是“桑土”[7]。除此之外,在传说中的“三皇”当中,排名第二的黄帝曾亲自教汉人养蚕,用纺织品取代他们用稻草或野兽毛皮所制成的“粗”衣。而中原农民自古以来就从灌木丛和沼泽地里开垦土地,为的是确保他们的征服地能采用一套精耕制度,这套制度在他们今天的后代中依然有效。有人写道:“中国人的农业只不过是更大规模的园艺而已。”我们可以补上一句:在中国农业的发祥地,无论是在黄土高原,还是在中原冲积地,都找不到真正意义上的林地,汉人对森林有一种憎恶感,不管是在哪里发现的。在成了这片土地的主人之后,汉人便系统地开山伐树,远远超出他们对燃料的直接需求,同时也懒得去操心如何进一步利用那些山丘,任由它们光秃秃地躺在那里。因为有西北梯田和东北辽阔低地的养育,他们根本不愿意在高地上定居。平原上的黄土就这样世世代代塑造着汉人。

没有比中国农民的生活更辛苦劳累的了。尽管他们有着顽固倔犟、不屈不挠的耐性,尽管有黄土高原和中原的天然肥沃,但他们始终听由自然环境的摆布。在干旱时节,黄土地面临饥荒的威胁,而在中原,则有黄河泛滥的危险。汉人对他们所说的“河神”怀有一种迷信色彩的畏惧,这种畏惧,佐证了远古时期的河畔居民因这位无法驾驭的邻居而感受到的恐怖。为了让河神息怒,他们总是定期向他献上童男童女作为祭品。这些大片大片的低洼地,因为缺乏造林而无力抵御洪水和干旱,这里的农民,比世界上其他任何地方的农民都更加勉强地依赖于土地。他们日常生活的秩序受到节令的控制。

比其他任何农业地区都更加明显,这里的乡村生活被清楚地分割为截然不同的两个阶段:从春至秋在地里劳作,接下来就是在室内过冬。春分时节,冬天的几个月里一直躺在地里的“禁牌”被竖了起来,一个头等重要的仪式——神田的首耕,由国王亲自主持,给土地“驱神”。春分不仅预兆着土地的丰饶,而且预示着种族的繁盛。在“燕燕于归”之日,人们开始举行婚礼,这在冬天是被禁止的。在乡村,当“初雷乍响”的时候,年轻的农夫和乡村少女们便聚集到一起,唱着情歌,在田野里结合:

溱与洧,方涣涣兮。

士与女,方秉兮。

女曰:“观乎?”士曰:“既且。”

“且往观乎?”洧之外,洵且乐。

维士与女,伊其相谑,赠之以勺药。[7]

秋分时节,在举行收获庆典之后,对于村民来说,闭门不出的冬天便开始了,这其间,女人们把她们的时间都用在了纺织上。不难看出,农民的生活方式严格遵循季节的循环。汉人最初的宇宙观,尤其是把事物分为两个一般类别的原始“分类法”,很可能就来源于此,这种分类法直至现代依然在支配着所有的中国哲学体系,无一例外。早期的农民生活被严格地划分为两个时期,一是闭门不出的冬季,此时女性的工作很突出(这是纺织者的季节),另一个是农业劳作时期,主要由男人打理。按照类似的分类方法,万物被分为两种法则或形态:阴和阳,阴对应阴影、寒冷、收缩、潮湿和女性,阳对应热、膨胀和男性。这两种法则,就像它们所效仿的季节阶段一样,是互相对立的,同时又互相更改、互相引发、互相转换。它们之间的互相依存,或者统辖它们的交替与转换的秩序,就是宇宙的秩序,也是社会的秩序,或者照中国人的说法,就是“道”,这是构成后来中国一切哲学学说的一个中心概念。

中国人的原始宗教,其主要目标就是确保季节的循环与农业生活的周而复始相和谐,或者像后来所说的:天人合一。天上的秩序,由居住在大熊座的“皇天”(也称“上帝”[8])所控制。同样,人间的秩序则由国王来保证,为了这个目的,国王被授以“天命”,这让他成为“天子”。 国王的职责就是为管理农事而制定历法,用必须的献祭以及与皇天相协调的仪式活动举行季节仪式。在大祭司这个角色上,国王的首要职责就是主持新年大典,通过祭献一头红牛作为燔祭向皇天祈春。接下来就是耕神田,这是农事开始的信号。在夏天的第二个月,国王要举行另外一场献祭,伴随着祈雨,如果不成功的话,那么就要处死所有的神汉和巫婆,他们因为自己的咒语被证明毫无效果而被活活烧死。最后,在冬天快要到来的时候,国王主持弃田仪式,然后带着祭品返回冬天的住处,这一次,牺牲品是一头黑牛。这次祭祀是献给“太阳神”的,接下来的一次祭祀就是献给祖先的了。最重要的一次庆典——收获庆典——圆满结束了一个周期,全国的百姓都要参加这次庆典,饮酒狂欢,普天同庆。在每个季节,国王都要穿戴合乎季节“方位”的服饰:冬天是黑色,春天是绿色,夏天是红色,秋天是白色;这些就是他在大祭司的职位上行使职能所穿着的僧袍。在他行使五花八门的职责时,协助他的有整个卦师和法师“团队”——这些人在早期中国哲学的苦心经营中所扮演的角色稍后我们会加以分析。

除了这种“季节循环”之外,还有一种“祖先循环”,这对今天的所有中国百姓来说是很平常的事,但在远古时期却只局限于贵族阶级。实际上,只有那些有理由被祖先灵魂附体的贵族,才是唯一的拥有一颗能够生存下来的灵魂的阶层。事实上,他们拥有两颗灵魂,一颗是纯粹的动物呼吸,注定要变成一种鬼,围绕着尸体盘旋;另一颗则是精神上的灵魂,死后以神怪的形式升天,但只有当其实体被子孙们的祭品所供养时才能生存。这种“祖先崇拜”,本质上与日常或季节性的供奉有关,这些供奉使得死人(被他的牌位所代表)能够参与到家庭生活中来。就它的起源来说(即“地神”崇拜,在原始时期被一棵树或一块粗糙的石头所代表),同样也与这种领主宗教有关。这个神(最早的地域性的神)凶狠而残暴。马伯乐[9]说:“他喜爱祭献给他的鲜血和祭品,献祭的时候首先要用牺牲者的鲜血涂抹他的石碑。这个牺牲者通常是一头牛,不过,要是用人牲也不会让他不快。”

在人类历史上这些鸿蒙初始的时期,我们发现了一个农民社会,他们生活在中原与黄土冲积层的交汇处,在忙着清理这块远古的中国领土上的矮树丛,这是一个有着贵族阶级和君主政体的社会。那些战争领袖的存在,证明了中原农民被迫生活在这样一个国家:他们时刻要警觉地提防着周围的半游牧部落。

由这个农民社会的土地所积累起来的财富,很快就产生了一个高踞于社会顶端的奢侈阶层。尽管对于第一代王朝——夏朝的政治历史我们实际上一无所知,但关于他们在这个遥远时期里所使用的器具,考古学最近给了我们一些蛛丝马迹,在最近7年里,关于第二个王朝——商朝(前1558?—前1050?),考古学为我们提供了一批意想不到的发现。

鉴定年代来自夏朝时期的最早考古发现,出土了一件粗糙的装饰陶器,饰有所谓的“篦纹”图案。这种装饰风格,在欧洲的俄罗斯被普遍使用,在公元前2000年至1500年之间的西伯利亚尤为著名,它的发现或许表明,这两个国家在那时候就已经存在某些联系了[10]。接着是绘制器皿的发掘,近年在河南省的仰韶和秦王寨两个村子发现了一些砖红色的陶瓷器皿,绘有一种生动饱满、笔法灵动的装饰图案,包括几组意想不到的条纹、三角、斑点、交叉线和带有睫毛的眼睛。仰韶陶器出现在大约公元前1700年,这个日期与夏朝的第二阶段是一致的。