编辑推荐

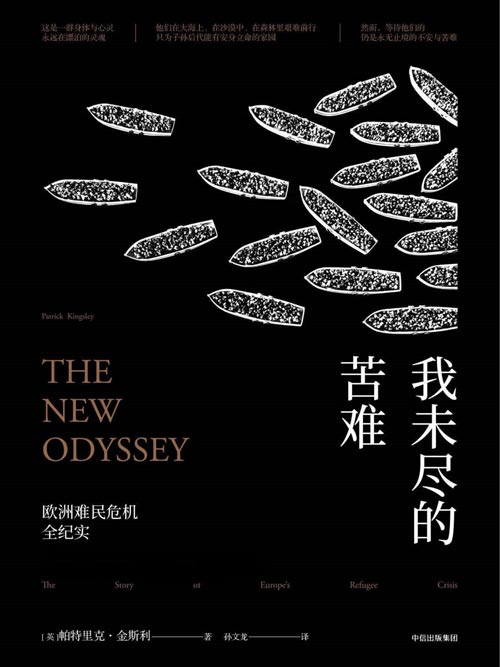

《我未尽的苦难》是一部带有人性温度的作品。那些在大海中、在沙漠中、在森林里不断艰难前行,只为其子孙后代能有安身立命的家园的灵魂,始终在编者脑海中挥之不去。人们常说“此心安处是吾乡”,但对于这些难民而言,他们身体和心灵将永远漂泊在路上。彼岸的一端——战争、贫困、暴政、压迫的结果是家园不再,被迫流亡。前行的孤独、绝望甚至可预见的死亡都无法阻挡人们的脚步;而在另一端——不断涌来的难民致使欧洲大陆应接不暇。在一边经历着经济危机和社会动荡,一边又在全球瞩目下焦灼地处理难民问题的当下,欧洲面临的又是怎样的挑战?

作者帕特里克•金斯利跟随难民一路奔赴欧洲。在他笔下,不愿看到孩子涉险渡海的叙利亚父亲,无情盘剥难民的利比亚蛇头,绞尽脑汁阻拦难民前行的土耳其政客,积极进行救援事业的意大利志愿者的面孔被一一聚焦、放大。在这场关乎理智与情感、政策与道德的叩问中,每个人都无法回避。如果换作是你,你又将做出怎样的选择?

内容简介

2012年4月的一个下午,哈希姆家的房门被突然砸开,随后他同数百位无辜的叙利亚平民一起被投入监狱,在经历了半年的折磨与摧残后终得自由。而此时,等待他的已是家园不再。迫于叙利亚战火的迅速蔓延,哈希姆带着妻儿开始了颠沛流离的逃难生活,他们*终能否寻找到安身立命的“新家园”?

2015年5月,当欧盟对外宣布将出动武力打击利比亚人口走私生意的当天,哈吉正在悠闲地跟朋友聚会,这位利比亚势力*的蛇头根本没把欧洲人的决定放在眼里。全世界普遍认为,蛇头是造成欧洲难民危机的罪魁祸首,他们无情盘剥难民的同时又给欧洲带来惶恐与不安。接下来,等待他们的又是怎样的命运?

在帕特里克•金斯利笔下,无论是难民哈希姆,还是蛇头哈吉的故事,都只是构成这一历史性迁徙运动的一个缩影。除此之外,那些在另一端营救难民的海岸警卫队;给难民提供食物和庇护的国际志愿者,以及处心积虑希望难民只是途径本国的政策制定者,他们的面孔也被一一呈现出来。在这场从地中海深处、从撒哈拉沙漠中、从巴尔干半岛边境不断前行的关于绝望、孤独甚至死亡的灵魂大迁徙中,我们感受到的只有这些无家可归的难民发自内心的呼唤。

人们常说,“此心安处是吾乡”,但对于这些难民来说,他们的身体和灵魂将永远在路上,这便是他们无穷尽的苦难。

作者简介

帕特里克•金斯利

英国《卫报》专职报道移民问题的记者,曾外派到欧洲25个国家跟踪报道。金斯利在媒体界屡次获奖,曾荣获2015年英国新闻奖年度外事记者、2014英国媒体奖年度青年记者。外派丹麦期间,金斯利所著旅行图书《如何成为丹麦人》被评为《星期日泰晤士报》月度旅行图书。本书部分稿酬赠予了难民救援事业。

前言

2015年4月15日,星期三,晚上11点

漆黑的大海深处,哈希姆·阿拉-苏基看不到他身子下面的人,不过能听到她们的喊叫声。她们之所以喊叫,可能也是因他而起。在他身下的是两位非洲妇女——可能来自索马里,不过在目前这种情况下询问此事有点儿不合时宜,身体大张的哈希姆此时正压在她们身上,三个人的四肢交叉在一起。她们希望哈希姆能挪一下位置,那样的话也许能舒服一些,但哈希姆做不到,因为他自己身上也压着几个人,而且这几个人上面可能还压着一层。几十个人就这样摞在一艘小木船里,如果有谁想换个姿势,蛇头就会一脚将其踢回原位。这些靠帮人偷渡赚钱的家伙可不想让这艘塞满偷渡客的小船失去平衡,沉入海底。

现在大约是晚上11点,不过哈希姆无法确定具体时间。他现在已经搞不清时间和地点了。黄昏时分,他和船上的这些人在埃及最北端的一处海滩上一起被带上了这艘小船。现在,在伸手不见五指的地中海东南部的海域里,这艘船正颤颤巍巍地逐浪前行,船上的偷渡客们则不断发出喊叫声。

从喊叫声来判断,有些人说的是阿拉伯语,有些则不是。船上的人一部分来自非洲国家,另一部分则来自中东地区。他们中有巴勒斯坦人、苏丹人、索马里人,也有像哈希姆一样的叙利亚人。他们此行的目的地是瑞典、德国,或者其他任何一处比他们支离破碎的祖国更能给予他们美好前景的地方。为了这么一个渺茫的希望,他们冒险登上这艘船,前往意大利。如果不发生什么意外的话,他们将在五六天后抵达意大利。不过,眼下哈希姆不敢确定自己是否能熬过去,或者说,他不知道这艘船上是否能有人活过今晚。

一小时后,他们登上了另一艘稍大一点儿的船。后来他们又转到了第三艘船,这艘船比第二艘又大了一点儿。每次换船,蛇头们都像搬运一袋袋土豆一样把他们一个个扔到船边上。现在船上的空间大了一些,但他们全身都已经湿透了。每次换船,他们都要蹚水走到另一艘船上,而且他们坐的第二艘船里面还灌满了水。所有人的衣服都被海水浸湿,冻得直打哆嗦。他们还都因晕船而感到反胃,挤在哈希姆左边的那个人还吐了他一身。哈希姆也没含糊,一口全吐到了右侧那个人的身上。他抬起头来,发现所有人正吐得昏天黑地,每个人的衣服上都沾着别人刚吐出来的东西。为了得到这个能呕吐到其他难民身上的机会,他们每个人都支付了2 000美元以上的费用。哈希姆心中暗想:“就当是参加了一场呕吐晚会吧。”

这一场景最特别之处也许就是它已变得极为常见。现如今,全世界的人正在目睹一场自“二战”以来规模最大的移民潮,而最富戏剧性的一幕正发生在地中海地区。2014—2015年,大约有120万人搭乘破旧又漏水的小船横穿地中海,抵达欧洲。欧盟认为,由于叙利亚、阿富汗和伊拉克连年内战,迫使空前数量的人涌向欧洲,2016—2018年,还将有超过300万人紧随其后。多年来,承受全球难民危机重担的主要是发展中国家,联合国声称86%的难民都集中在这类国家。而现在,欧洲也逐渐意识到了这种危机。

移民欧洲本来就不是什么新鲜事。很久以前,非洲移民就曾设法经摩洛哥前往西班牙,或者经塞内加尔抵达加那利群岛。多年来,那些想去意大利、希腊和保加利亚的人也一直以利比亚、土耳其和埃及为中转站。但之前移民数量从来没有像现在这样庞大。

最初,在2014年,像钉钉子一样一点点儿楔入欧洲的主要是叙利亚人、厄立特里亚人a和撒哈拉沙漠以南的非洲人。那时,他们中大部分人都是经由利比亚(在“阿拉伯之春”的余波中,这个国家已经彻底动荡不堪)前往意大利,只有一小部分人从埃及进入欧洲。2014年,约有17万名难民进入意大利,这一数字几乎是之前的三倍。到了2015年,撒哈拉沙漠以南的非洲难民依然从利比亚和埃及出发,迁移人数与前一年差不多。但在这一年里,有一个国家改变了游戏规则——希腊迎头赶上了意大利,成为最受难民欢迎的入欧门户。改变叙利亚难民的签证限制意味着他们再也不能像以前那样轻松地逃到北非,而由于利比亚内战,他们也不愿意再借道利比亚。因此,难民们开始大规模地从土耳其出发,与来自局势越来越不稳定的阿富汗和伊拉克的难民一道前往希腊群岛。几乎在一夜之间,爱琴海上那一连串沉寂无声的度假小岛变成了中东难民危机的“火药桶”。挣扎在经济崩溃边缘的希腊人对此没有丝毫准备。

就这样,之前只有西欧才会遇到的难题突然变成了东欧也需要面对的一大挑战。2015年,超过85万名难民从土耳其沿海出发,踏上了逃难的征程。他们当中大部分人穿过巴尔干半岛向北行进,希望前往既安全又稳定的北欧。5年前,只有2 400名难民从匈牙利南部边境穿过,而现在匈牙利不得不应对逾百倍的难民。无奈之下,匈牙利政府只好在南部边境一侧建起了一道隔离墙。难民们改变路线,进入克罗地亚,匈牙利政府又在与克罗地亚的边境线上建起了一道隔离墙。

这场危机让欧盟其他国家也产生了分化。意大利和希腊觉得自己没有任何理由单独应对如此巨大的移民潮,于是便想尽各种办法让其他国家来分担它们身上的重担。起初,意大利人和希腊人按照现行的《都柏林公约》a 的规定,只是疏导难民们继续前进,而不是鼓励他们踏入自己国家的领土。后来这两个国家又试图通过谈判协商,劝说邻国主动接收这些难民。然而,持续数月的无休止的谈判与协商收效甚微,欧盟其他大部分国家都不愿分担意大利和希腊身上的重担,只是象征性地接纳了为数不多的难民。2015年秋天,欧洲各国最终达成一项协议,同意从难民集中的一线国家转移12万难民到其他国家。在布鲁塞尔的那些政策制定者看来,这是一个初步的胜利,开创了一个至关重要的先例。但他们的实际做法令人遗憾。被转移的12万名难民,只是2015年抵达意大利和希腊的难民总数的1/9,这一结果也使得欧盟各国达成的协议变成了一张废纸。欧盟组建的一条重要纲领,即成员国之间必须团结一致,似乎也已形同虚设。

随着时间的推移,越来越多的国家开始在边境线上建起隔离墙,用以疏导逃难的人流,有几个国家还威胁要完全封锁边境。它们这是对欧盟的另一条核心准则——在欧陆国家自由通行——视而不见。1985年签署《申根协定》时,倡导者们曾将这一原则奉为信条,大肆鼓吹。难民危机和希腊经济的崩溃成为欧盟成立以来影响其内部凝聚力的两大威胁。

威胁实际上完全可以避免。在某种程度上,“难民危机”这个说法也有点儿用词不当。我们将其称为“危机”,很大程度上是源于我们对难民问题的认识,而非来自难民本身。85万这个数字听起来好像很大(回顾一下欧洲移民史,这个数字确实也不小)。但它在欧洲5亿人口中只占不到0.2%,如果操作得当的话(只是如果),这片全世界最富饶的大陆完全可以吸收这股细小的“水流”。因为难民危机,很多国家的社会基本结构遭到了破坏,但欧洲不会发生这种事。最明显的例子是黎巴嫩。这个国家人口只有450万左右,到2015年却接纳了120万名叙利亚难民,几乎每5个人中就有一个是难民——这一比例足以让欧洲国家的领导人感到无地自容。

然而,欧盟并没有表现出一丝歉疚。相反,它们打出了一套组合拳,貌似想解决海上偷渡问题,却没有采取进一步措施使其取得理想效果。它们首先终止了在地中海南部的全面救援活动,理由是采取救援行动,只会吸引更多的人从海上冒险偷渡过来。随后它们意识到,即便停止救援,难民们照样渡海前来,于是又恢复了救援行动。接着它们又商定了一个十分牵强的军事战略,承诺出动海军军舰打击利比亚蛇头。这个计划不可避免地归于失败。

在制订一个又一个令人绝望的计划的过程中,这些政策制定者忽略了一个事实:也就是说,不管是否受欢迎,难民们仍然源源不断地赶来。结果就是,政策制定者们没有意识到阻止难民偷渡并非易事,唯一应该做的是把这事处理得更好一点儿。如果它们能够在中东地区系统地建立大规模安置区,并尽早做到这一点,且覆盖的救援范围足够大,那么欧洲也许早就能控制住这次危机所带来的混乱局面。这个计划很可能会促使很多难民短时间内留在中东地区,有计划、有组织的安置也会让他们对未来产生信心。反过来,这也会让欧洲更加有条不紊地安置抵达欧洲的难民,并且还有可能说服土耳其采取更多措施,包括允许难民在其本土申请工作a、加强边境防御等,以此来阻止难民离开土耳其沿海。然而,整个2015年一直没有类似措施被付诸实践,从而迫使成千上万的人不得不做出他们唯一的选择:渡海前往希腊。这可以说是一场完美风暴:难民们没有理由再留下来,中东各国没有理由阻止他们离开,欧洲国家也无法阻挡他们前进的步伐。2015年11月巴黎恐怖袭击事件发生后,混乱的难民迁徙陷入低谷。调查显示,9名恐怖分子中有两人于事发前一个月刚刚乘坐某艘运送难民的船只抵达希腊。一些评论家和政策制定者担心难民们的到来会将欧洲大陆置于危险境地,惊慌之余,他们开始呼吁完全封闭接纳难民的大门。其实,想出如此偏执的做法情有可原,也在预料之中,但最终行不通。首先,这种做法正中恐怖分子下怀:这将成为西方道德衰落的确凿“证据”,并成为“伊斯兰国”招募新人的有力工具。其次,即便欧洲真的想把吊桥拉起来,它过去没能这么做,那么现在再选择这么做,效果也好不到哪儿去。欧洲不比澳大利亚,无论如何,澳大利亚有拦住偷渡船只的天然屏障:它和印度尼西亚之间相距数百英里a,而欧洲东部边境距离土耳其只有五六英里。

成千上万的难民选择前往希腊,其中显然有着安全方面的考虑。鉴于上面提到的几个原因,唯一能够缓解难民忧虑的,就是让他们当中大部分人通过合法渠道有序地进入欧洲。这一举措将能够减少经由爱琴海入欧的难民数量,还可以更容易监控入欧人员的身份。然而,没人能够提前预见这一点,相反,担心造成社会混乱被他们用来当作自己反应迟缓的借口。

就在人们坐立不安之际,难民们继续以创纪录的数量穿越茫茫大海——遇难人数也不断创下新高。为了先到达渡海的船只那里,大部分难民都要经历一场堪称当代“奥德赛”a的漫长旅程。在一个旅行已经变得十分惬意的时代,这些难民如同古代埃涅阿斯b和奥德修斯等大英雄一样长途跋涉。难民们大多徒步,或是乘坐木制渔船,或是坐在越野车顶上穿越撒哈拉沙漠、巴尔干半岛,或是横穿地中海,进行着一场史诗般的征程。我小心翼翼地避免将其联系起来,尽管如此,两者之间的相似之处还是显而易见。正如那两位古代英雄为了避开中东地区发生的冲突而横渡爱琴海一样,现如今的许多难民也在做着同样的事。在现代,扮演海妖角色的是那些口口声声称会确保难民旅途安全的蛇头,而那些粗暴的边防警卫人员则可被称为当代的“独眼巨人”库克罗普斯c。在他们那些名垂青史的先辈创造欧洲大陆神话原型3 000年后的今天,现代的旅行者们正在谱写将影响欧洲数年的新的历史篇章,只是不知道这种影响是吉还是凶。

本书给大家介绍了这些旅行者的身份,讲述了他们为什么会源源不断地来到欧洲,他们又是如何做到这一点的。此外,本书还提到了那些在旅途中“帮助”他们的蛇头,在大海的另一边进行救援的海岸警卫队员,给他们提供衣食的志愿者,为他们提供住处的旅店店主,试图将他们拒之门外的边境执勤人员,以及那些让人捉摸不透的政策制定者。

本书是我在跨越三大洲17个国家,经历了无数次采访和现场目击之后写成的。本书的故事包括:难民们如何穿越地中海,怎样穿过被救援人员称为“利比亚第二大洋”的撒哈拉沙漠,随后如何横穿整个欧洲大陆。这些采访的地点各不相同:有的在柏柏尔蛇头的藏身处,也有的在西西里的港口,还有的在西欧各国的铁路线上,甚至有的在巴尔干半岛的乡间小道上。我在沿途一直批评欧洲各国处理难民危机的方式,并探讨如何才能处理得更好。在未来几年里,这场难民危机还会以某种形式存在于我们的社会里。我在书中记录了整个2015年(这一年,入欧难民的数量史无前例)发生的各种事情,并思考我们从中能学到哪些东西。

我也参与了这场大迁移:2015年年初,在难民问题成为欧洲重大事件之前,我的主编就很有远见地任命我担任《卫报》创刊以来的第一位专门报道难民问题的记者。虽然我俩当时并没有意识到难民问题会成为欧洲的大事,但这一职位使我可以从更广、更深的角度来审视这场难民危机,这是大多数人做不到的。这项工作给予我的“特权”甚至让我觉得有点儿荒唐:在令人难忘的一周,我从撒哈拉沙漠赶到地中海深处,然后又去了匈牙利边境。而在接下来的一周,我穿过9个国家的边境区去采访。这期间,每经过一个国家的边境,就会有约1 300人葬身鱼腹。在记录这些人迁移过程的同时,我偶尔也会记录一下自己随同他们进行的迁移情况。

总的来说,该书主要讲述的完全是别人的故事:一个叫哈希姆·阿拉-苏基的叙利亚人的故事。以讲述哈希姆如何寻求安全的容身之地为主线,书中把哈希姆的个人讲述与对其身边危机的分析穿插在一起,这样读者既可以了解他的流浪之旅,又能了解他途经的大陆所发生的一切。为什么偏偏选择了哈希姆?他不是自由斗士,也非超级英雄,他只是一个普通的叙利亚人。这正是我想写他的故事的原因。本书讲述的是我们所有人的故事,我们当中的每个人在某一天都可能踏上哈希姆当时走过的路。

此时,哈希姆身上沾着身边人的呕吐物,身体在瑟瑟发抖。度过今晚,他就可以结束三年来如同“奥德修斯”般的屈辱征程了。他已经年过四十,脸上挂着温和的微笑,满头白发使他看起来比实际年龄要大一些。他最初离开位于大马士革的家是在2012年4月,如今家中唯一留存下来的东西是那串仍躺在他口袋里的大门钥匙,其他的都被叙利亚军队付诸一炬了。

哈希姆想起了自己的三个孩子——奥萨马、穆罕默德和米拉德,他们都远在埃及。他选择这一征程,是为了让孩子们免受旅途颠簸之苦。如果他能到达地中海彼岸,并最终抵达瑞典,那么孩子们和他们的母亲哈雅姆就能够经由合法途径与他团聚。

看到自己的国家已经满目疮痍,哈希姆自知他这辈子是没什么希望了,但孩子们的前途还值得他拿命去赌一把。“我冒着生命危险做这件事,是因为有更大的目标。”动身之前,哈希姆如此对我说,“如果我失败了,那么只是牺牲我一个人。然而,通过这次冒险,我也许能给三个孩子,也许还有我的孙子们带来希望。”他最想念的是大儿子奥萨马。也就是2015年4月15日那天,恰好是奥萨马14岁的生日。一大早,他迎来的就是父亲的痛哭声。哈希姆哭着为自己即将离开家人表示道歉,然后就走了。他知道,这一去,父子俩可能在有生之年再也见不到了。